Antes que o mundo mergulhasse em uma das maiores tragédias da história moderna — a Primeira Guerra Mundial (1914–1918) —, a Europa vivia uma tensão crescente, disfarçada por uma aparência de estabilidade. O início do século XX foi um período ambíguo, marcado por otimismo científico e progresso econômico, mas também por nacionalismos inflamados, rivalidades imperialistas e uma corrida armamentista silenciosa, porém mortal.

A paz armada e o equívoco da estabilidade

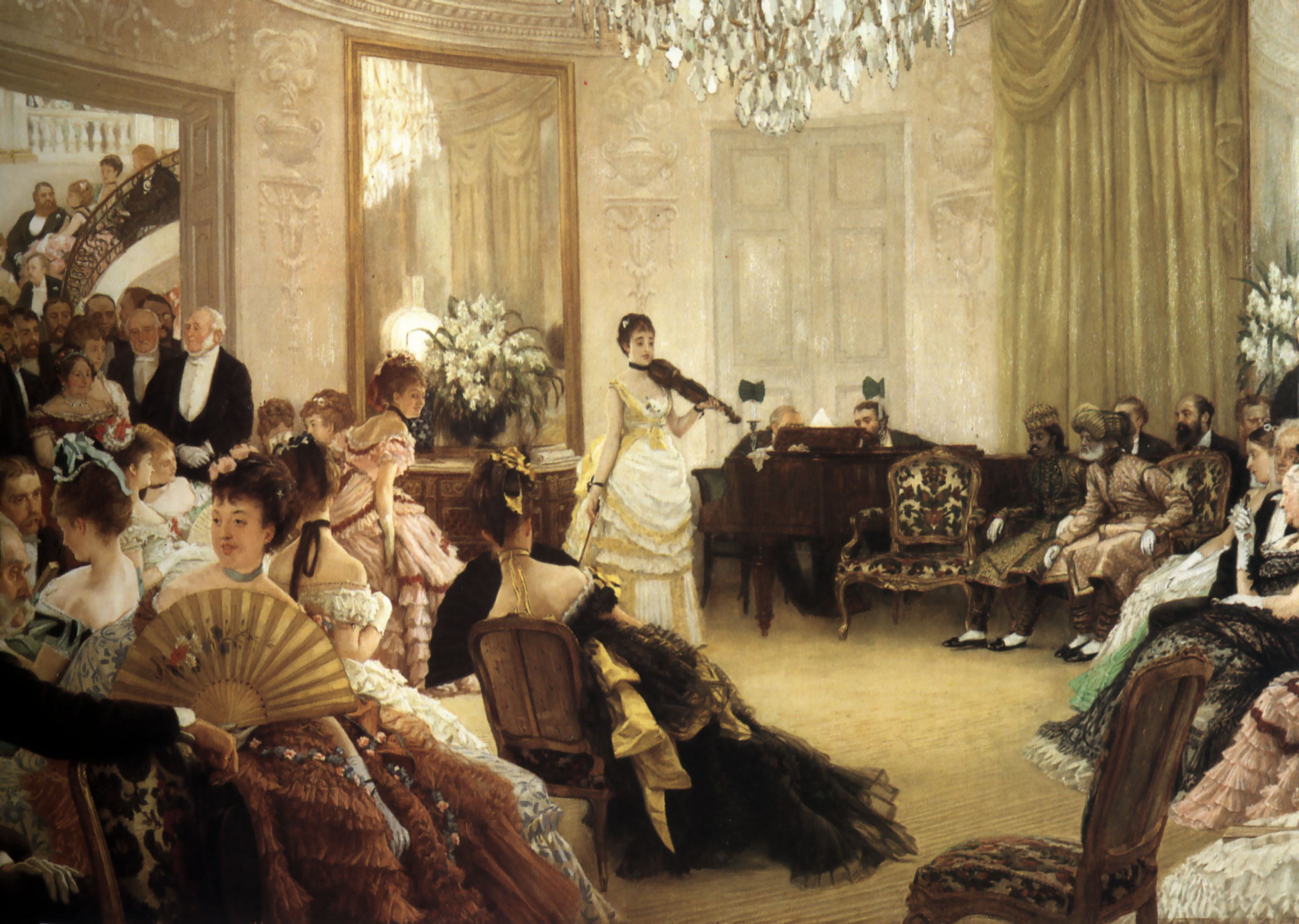

O período entre 1871 e 1914 é conhecido como Belle Époque — expressão francesa que significa “bela época” — e foi, de fato, um momento de avanços culturais, tecnológicos e científicos. As luzes de Paris, o telefone, o automóvel, os dirigíveis e a eletricidade simbolizavam um mundo novo. No entanto, por trás desse brilho modernista, a Europa se preparava para o confronto. Os países desenvolviam tecnologias de guerra ao mesmo tempo em que promoviam feiras universais celebrando o “progresso humano”. Como observa Hobsbawm (2011), essa aparente paz era sustentada por “um equilíbrio instável de alianças militares e interesses nacionais que, em última instância, não poderia durar”.

O termo paz armada resume bem essa contradição: os países europeus mantinham relações diplomáticas e tratavam de evitar guerras diretas, mas se armavam intensamente e construíam alianças defensivas que, na prática, criaram um barril de pólvora. A Alemanha de Guilherme II, por exemplo, investia pesadamente em sua marinha, desafiando a histórica supremacia naval britânica, o que aumentava o temor em Londres. França e Rússia, por sua vez, aprofundavam sua aproximação, temendo o expansionismo alemão e austro-húngaro.

Nacionalismos, imperialismos e a disputa por hegemonia

Entre os fatores de instabilidade, o nacionalismo foi talvez o mais inflamável. Nações recém-unificadas como a Alemanha e a Itália buscavam seu “lugar ao sol” (KAISER WILHELM II, apud FERRO, 1990), enquanto os grandes impérios multinacionais, como o Austro-Húngaro e o Otomano, enfrentavam o desafio de manter coesas suas populações diversas, repletas de etnias que buscavam autodeterminação. O nacionalismo eslavo nos Bálcãs, por exemplo, alimentado pela Sérvia e apoiado pela Rússia, tornou-se um foco de atrito constante com o Império Austro-Húngaro.

O imperialismo, ou seja, a política de dominação territorial e econômica sobre outras regiões, foi outro motor das tensões. A partilha da África no final do século XIX criou atritos entre potências como França, Reino Unido, Alemanha e Itália. Embora não tenha sido o estopim direto da guerra, o imperialismo criou uma cultura política agressiva, na qual a competição e a rivalidade eram vistas como naturais entre os Estados-nação. Como resume o historiador René Rémond (2003, p. 77), “o mundo da virada do século era ao mesmo tempo um mundo de alianças frágeis e ambições desmedidas”.

As alianças militares: o sistema que encurralou a paz

Entre 1882 e 1907, dois grandes blocos militares se formaram: a Tríplice Aliança (Alemanha, Áustria-Hungria e Itália) e a Tríplice Entente (França, Reino Unido e Rússia). A lógica desses acordos era de proteção mútua em caso de guerra. No entanto, isso significava que, se um único país entrasse em conflito, os demais seriam arrastados. A guerra deixou de ser uma possibilidade restrita para se tornar uma consequência quase automática de qualquer incidente diplomático.

Esse sistema de alianças fez com que uma crise regional, como foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, se transformasse rapidamente em uma guerra mundial. A Europa parecia estar “dormindo em pé sobre um vulcão” (REMOND, 2003, p. 84), sem perceber que a menor faísca poderia causar uma erupção global.

O culto da guerra e a crise da razão

A Europa da virada do século também cultivava um imaginário bélico. O romantismo da guerra, o heroísmo militar e o espírito patriótico eram reforçados por escolas, jornais e governos. Muitos intelectuais acreditavam que uma guerra traria “purificação moral” ou regeneração nacional. Até mesmo escritores e artistas exaltavam o conflito como uma experiência nobre.

Essa exaltação da guerra como instrumento de transformação — presente tanto no discurso nacionalista quanto em ideologias autoritárias em gestação — revelou uma profunda crise da racionalidade moderna. Como afirma Mosse (1995), “a guerra foi vista como meio de dar sentido à vida em um mundo que se tornava cada vez mais impessoal e técnico”.

O mundo que existia antes da Primeira Guerra Mundial não era, como muitas vezes se imagina, um mundo estável destruído por acaso. Ao contrário, era um mundo de potências ansiosas por poder, mergulhadas em rivalidades profundas, alianças defensivas ambíguas e uma cultura política que exaltava o conflito.

A tragédia de 1914 não surgiu do nada: foi o resultado de uma longa cadeia de causas estruturais, agravadas por decisões mal calculadas e por uma confiança exagerada nas armas e na diplomacia coercitiva. Como alerta Hobsbawm (2011), a guerra foi “a falência das elites europeias, que não souberam lidar com os desafios de seu tempo”.

Referências

FERRO, Marc. A grande guerra, 1914-1918. São Paulo: Ática, 1990.

HOBSBAWM, Eric. A era dos impérios: 1875-1914. 16. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

MOSSE, George L. A nacionalização das massas: simbolismo político e movimentos de massa na Alemanha de fins do século XIX ao nazismo. São Paulo: UNESP, 1995.

REMOND, René. O século XX: das grandes esperanças às tragédias. São Paulo: UNESP, 2003.

Nenhum comentário:

Postar um comentário